FENOMENA SAINS DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF IAN G. BARBOUR DAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI.

| | |

Dalam artikel kali ini ada 2 tokoh yang difokuskan dalam menelaah pemikirannya yaitu Ian G. Barbour dan Ismail Raji Al-Farauqi.

Para intelektual muslim yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan pengembangan Sains Islam telah menunjukkan dedikasi yang tinggi melalui karya-karyanya dan lembaga-lembaga yang dirintisnya. Sebagian di antara mereka adalah Seyyed Hossein Nasr, yang dikenal sebagai penjaga taman spiritualitas Islam. Ia menekankan membangun kembali sains Islam dengan memasukkan kembali pandangan dunia Islam sebagai dasar sains, yaitu pandangan dunia yang bertumpu pada sakralisasi alam semesta (Rukmana, 2013). Islam memang dari awal tidak ingin memisahkan hubungan antara agama dan sains, yang di dunia Barat modern dikenal sekulatisasi. Hanya saja ketika dunia Islam dilampaui oleh Barat oleh berbagai kemenangan Hcilam sains, akhimya dialog dan integrasi agama dan sains dirasa semakin mendesak dan perlu. Abad ke 19 dan 20, ketegangan itu tampaknya muncul dan menguat kembali (Boucaille, 1981).

Ian Barbour, seorang saintis Kristiani Barat, memetakanrelasi sains dan agama ke dalam empat model: konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Penulis Kristen lainnya, John Haught, mengajukan tipologi serupa namun tidak identik, dengan empat model relasi: konflik, kontras, kontak, titik persentuhan (Conversation), dan konfirmasi. Sementara Stenmark berupaya merespon kelemahan tipologi Barbour dan Haught, dengan menawarkan beberapa dimensi dalam sains dan agama terlebihi dahulu dan melanjutkannya dengan mengeksplorasi masing-masing sains dan agama dalam dimensidimensi tersebut. Barbour, menurut Zaenal Abidin Bagir, sangat konsisten dan serius dalam merumuskan empat tipologi yang dibangunnya sejak pertama kali dibangunnya sejak ia menulis pada 1960-an hingga buku yang ditulisnya pada 2002. Dalam tipologi konfliknya Barbour melihat sains dan agama sebagai dua hal atau pihak yang selalu bersebrangan dan bertentangan, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali menolak agama dan menerima sains sepenuhnya atau sebaliknya menerima agama secara total dan sembari menolak sama sekali sains. Dalam model konflik ini salah satu hal yang biasanya dipertentangkan adalah antara materialisme yang dianut sains dengan supernaturalisme agama atau literasi kitab suci. Contoh klasik dalam pertentangan tersebut adalah, misalnya antara teori evolusi yang diusung sains dengan teori kreasionisme yang diyakini kalangan gereja (agama) dan sebagian kecil saintis; yang pada umumnya menolak evolusi karena dianggap meniadakan peran Tuhan dalam alam semesta.

Gagasan tentang islamisasi sains pertama kali dilontarkan oleh Ismail Raji AlFarauqi pada saat pembentukan The International Institute of Islamic Thought di Washington pada tahun 1981 dan forum The First International Conference of Islamic Thought and Islamization of Knowledge di Islam abad pada tahun 1982. Esposito menuturkanislamisasi sains inilah yang menjadi inti visi dari Al-Farauqi. Ia menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religi-kultural umat Islam utamanya merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia Islam, ditambah hilangnya indentitas dan pudarnya visi Islam. Al-Farauqi menyakini bahwa solusi atas problem ini adalah mengkaji peradaban Islam dan islamisasi pengetahuan modern (sains). Al-Farauqi berpandangan bahwa pengetahuan modern mengakibatkan adanya pertentangan wahyu dan akal dalam diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religius. Karena itu diperlukan islamisasi sains yang berpijak dari ajaran tauhid.24 Sains menurut tradisi Islam tidak menerangkan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dan independen dari realitas absolut (Allah), tetapi melihatnya sebagai bagian integral dari eksistensi Allah. Oleh karena itu, islamisasi sains menurut Al-Farauqi harus diarahkan pada suatu kondisi analisis dan sintesis tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan (Divine Pattern). Masalah kendala utama terhadap diskursus sains dan agama. Islam adalah masih bercokolnya paradigma lama yang melakukan dekotomi antara sains dan agama. Dikotomi ini semakin jelas dan bahkan diteguhkan oleh para pelaku akademisnya karena masalah agama adalah wilayah Tuhan, norma, nilai, mistik, etika dan sakral. Sedangkan pada sisi lain masalah sains menyangkut khususnya sains Barat adalah sekuler dan sangat bertentangan dengan agama. Untuk itu, dalam tulisan ini penulis untuk membahas bagaimana tipologi hubungan antara sains dan agama dengan menggunakan lanskap mazhab pemikiran Ian G. Barbour dan Ismail Raji Al- Farauqi, dan bagaimana pula hubungan sains dengan pemikiran Islam dalam menyikapi sains modern sekarang ini.

Fenomena sains dan Al – Quran menurut pandangan Ian G. Barbour dan Ismail Raji Al Farauqi

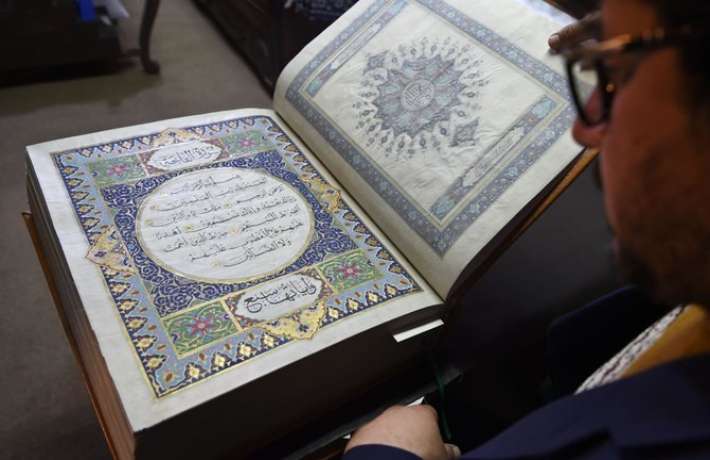

Tujuan diturunkan Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia, tanpa Al-Quran manusia tidak dapat hidup terarah. Al-Quran telah menjelaskan banyak fenomena sains seperti dalam Q.S Al-Mu’minun : 12-14 yang artinya “ Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat. lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulangbelulang. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik”.

Seperti telah dijelaskan dalam Surah Al-Mu'minun ayat 12, manusia diciptakan dari suatu saripati. Tuhan menggabungkan unsur-unsur yang terkandung dalam tanah liat dengan perhitungan tepat. Unsur-unsur ini secara harmonis dan proporsional tersebar dalam tubuh kita saat kita dilahirkan; tubuh diprogram untuk mempergunakannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan membuang kelebihannya. Tubuh manusia me-ngandung kalsium kira-kira sebanyak 2 kg. Jika jumlah ini berkurang, menggigit apel saja akan mengakibatkan gigi pecah. Tubuh kita membutuhkan 120 gram kalium. Ke-kurangan kalium dapat mengakibatkan kejang otot, kelelahan, gangguan pencernaan, dan gemetar. Kita hanya membutuhkan seng sebanyak 2-3gram. Sedikit saja kurang dari jumlah yang dibutuhkan dapat mengakibatkan kehilangan daya ingat, impotensi, penurunan kemampuan untuk beraktivitas dan melemahnya indra pengecap dan pencium. Kekurangan selenium dapat mengakibatkan lemah otot, pengerasan pembuluh darah arteri dan otot jantung. Semua data ini memperlihatkan bahwa sewaktu Allah menciptakan manusia dari tanah liat, Dia menggabungkan zat-zat kandungan nya dalam jumlah yang ideal.

Proses perkembangan manusia Pandangan Ian G. Barbour

Pertama, periode ovum. Periode ini dimulai dari fertilisasi (pembuahan) karena adanya pertemuan antara sel kelamin bapak (sperma) dengan sel ibu (ovum), yang kedua intinya bersatu dan membentuk struktur atau zat baru yang disebut zygote. Setelah fertilisasi berlangsung, zygote membelah menjadi dua, empat, delapan, enam belas sel, dan seterusnya. Selama pembelahan ini, zygote bergerak menuju ke kantong kehamilan, kemudian melekat dan akhirnya masuk ke dinding rahim. Peristiwa ini dikenal dengan nama implantasi.

Kedua, periode embrio. Periode ini adalah periode pembentukan organ-organ. Terkadang organ tidak terbenuk dengan sempurna atau sama sekali tidak terbentuk, misalnya, jika hasil pembelahan zygote tidak bergantung atau berdempet pada dinding rahim. Ini dapat mengakibatkan keguguran atau kelahiran cacat bawaan.

Ketiga, periode foetus. Periode ini adalah periode perkembangan dan penyempurnaan dari organ-organ tadi, dengan perkembangan yang amat cepat dan berakhir pada waktu kelahiran. 39 Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut, bahwa jika kita melihat pada QS. Al-Mu’minun [23]: 12-14, periode kejadian manusia itu: periode pertama adalah (1) An-Nuṭfah periode kedua adalah Al-‘Alaq periode ketiga adalah Al-Muḍghah. Al-Muḍghah—yang berarti sepotong daging—menurut AlQuran (QS. Al-Hajj [22]: 5) terbagi dalam dua kemungkinan: Al-Mukhallaqah (sempurna kejadiannya) dan Ghairu Mukhallaqah (tidak sempurna kejadiannya). Dari sini, tambah Shihab, bila diadakan penyesuaian antara embrio-logi dengan Al-Quran dalam proses kejadian manusia, nyata bahwa periode ketiga yang disebut Al-Quran sebagai Al-Muḍghah me-rupakan periode kedua menurut embriologi (periode embrio). Dalam periode inilah terbentuknya organ-organ terpenting. Sedangkan periode keempat dan kelima menurut Al-Quran sama dengan periode ketiga (periode foetus). Dalam membicarakan Al-‘Alaq yang oleh para mufasirin diartikan se-gumpal darah—didapati per-tentangan antara penafsiran tersebut dengan hasil penyelidikan ilmiah. Karena periode ovum terdiri atas ectoderm, endoterm dan rongga amnion, yang terdapat di dalamnya cairan amnion. Unsur-unsur tersebut tidak mengandung komponen darah. Dari titik tolak ini, tegas Shihab, mereka menolak penafsiran Al-‘Alaq dengan segumpal darah, cair atau beku. Mereka berpendapat bahwa Al-‘Alaq adalah sesuatu yang bergantung atau berdempet. Penafsiran ini sejalan dengan pengertian bahasa Arab, dan sesuai pula dengan embriologi yang dinamai implantasi. Bahasa Arab tidak menjadikan arti Al-‘Alaq khusus untuk darah beku, tetapi salah satu dari artinya adalah bergantungan.

Caner Taslaman menambahkan, proses menempelnya embrio pada dinding rahim merupakan hasil suatu sistem yang rumit. Untuk menembus lapisan asam pada dinding jaringan rahim, embrio mengeluarkan enzim (Hyaluronidase) yang mengubah jarringan rahim dan memungkinkan embrio menembusnya, dan kemudian menetap di sana seperti tumbuhan. Sejak itu, rahim menyediakan kebutuhannya akan makanan dan oksigen. Hyaluronidase yang di-keluarkan oleh embrio mempercepat penguraian asam Hyaluronic. Lebih jauh lagi, embrio melepaskan se-jumlah zat kimia untuk mempertahankan diri dari sistem imun si ibu. Tanpa zat-zat itu, embrio akan diperlakukan sebagai zat asing yang harus dihancurkan.

Al-Faruqi dan Islamisasi Sains

Gagasan tentang islamisasi sains pertama kali dikemukakan oleh al-Faruqi pada saat dibentuk The International Institute of Islamic Thought di Washington pada tahun 1981 dan forum The First International Conference of Islamic Thought dan Islamization of Knowledge di Islamabad pada tahun 1982. (Umma Farida, 2014). Esposito mengatakan islamisasi sains inilah yang menjadi inti visi dari al-Faruqi. Ia menganggap melemahnya politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam utamanya merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia Islam, ditambah hilangnya indentitas dan lunturnya visi Islam. Al-Faruqi menyakini bahwa jalan keluar problem ini adalah mengkaji peradaban Islam dan islamisasi pengetahuan modern (sains). AlFaruqi berpandangan bahwa pengetahuan modern menyebabkan adanya pertentangan wahyu dan akal. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi mengenai Tauhid, Sains, dan Seni Fikrah, diri umat Islam, memisahkan pemikiran dari aksi serta adanya dualisme kultural dan religious karena itu diperlukan islamisasi sains yang berasal dari ajaran tauhid. Sains menurut tradisi Islam tidak menjelaskan dan memahami realitas sebagai entitas yang terpisah dan independen dari realitas absolut (Allah), tetapi melihatnya sebagai bagian integral dari eksistensi Allah. Oleh karena itu, islamisasi sains menurut al-Faruqi harus ditujukan pada suatu kondisi analisis dan sintesis tentang hubungan realitas yang sedang dipelajari dengan pola hukum Tuhan (divine pattern). Al-Faruqi memercayai Islam adalah solusi bagi problematika manusia sekarang ini karenanya, ia tidak pernah berhenti mengingatkan orang-orang Islam yang menerima secara utuh westernisasi dan modernisasi Barat untuk melakukan reformasi pemikiran Islam. Hal ini berarti umat Islam tidak hanya harus menguasai ilmu-ilmu warisan Islam saja, tetapi juga harus menguasai disiplin ilmu modern. Umat Islam perlu melakukan integrasi pengetahuan-pengetahuan baru dengan warisan Islam dengan menghilangkan, merubah, menafsirkan kembali dan adaptasi komponenkomponennya, sehingga sesuai dengan pemikiran dan ajaran-ajkaran Islam. Al-Faruqi memadukan gagasan dalam bukunya yang berjudul Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan, gagasan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, namun justru cenderung kepada perencanaan praktis. Islamisasi sains dilakukan dengan memadukan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini menempuh dua belas tahapan, yakni: Pertama, menguasai disiplin ilmu pengetahuan modern. Disiplin modern harus dipecah-pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologimetodologi, problem-problem, dan tema-tema yang mencerminkan daftar isi suatu buku teks klasik. Kedua, survei terhadap disiplin ilmu. Jika kategori-kategori dari disiplin ilmu telah dipilah, suatu survei menyeluruh harus ditulis untuk suatu disiplin ilmu.

Langkah ini diperlukan agar sarjana-sarjana muslim mampu menguasai setiap disiplin ilmu modern. Ketiga, penguasaan khazanah Islam, dalam artian bahwa khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama. Tetapi yang diperlukan di sini adalah antologi-antologi mengenai warisan pemikiran muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Keempat, penguasaan terhadap imu pengetahuan Islam untuk tahap analisis. Jika antologi-antologi sudah disiapkan, khazanah pemikiran Islam harus dianalisis dari perspektif masalah-masalah masa kini. Kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan, yaitu: (1) apa yang telah disumbangkan oleh Islam, mulai dari al-Qur’an hingga pemikiran-pemikiran kaum modern, dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin modern. (2) seberapa besar sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. (3) apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan oleh ilmu pengetahuan Islam, ke arah mana umat Islam harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu, juga mengolah masalah-masalah, dan memperluas visi disiplin tersebut. Keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisis dari titip pijak Islam. Ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Sumbangan khazanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisis dan relevansi kontemporernya harus dirumuskan. Kedelapan, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Suatu studi yang rinci harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural, moral dan spiritual dari umat Islam. Kesembilan, survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia.

Suatu studi yang sama, kali ini difokuskan pada Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang Tauhid, Sains, dan Seni Fikrah, seluruh umat manusia, harus dilaksanakan. Kesepuluh, analisis kreatif dan sintesis. Pada tahap ini sarjana muslim harus sudah siap memadukan antara khazanah-khazanah Islam dan disiplin modern, serta untuk menjembatani jurang keberhentian berabad-abad. Dari sini khazanah pemikiran Islam harus berjalan beriringan dengan prestasi-prestasi modern, dan harus menggerakkan batas ilmu pengetahuan ke horison yang lebih luas daripada yang sudah dicapai disiplin-disiplin modern. Kesebelas, pengisian kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Sekali keseimbangan antara khazanah Islam dengan disiplin modern telah dicapai, buku-buku teks universitas harus ditulis untuk mengisi kembali disiplindisiplin modern dalam bingkai Islam. Kedua belas, penyebarluasan ilmu yang telah diislamisasikan tersebut. Penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam memiliki relevansi dengan tiga sumber tauhid. Sumbu pertama yaitu kesatuan pengetahuan (The unity of knowledge). Berdasarkan kesatuan pengetahuan ini segala disiplin harus mencari obyektif yang rasional, pengetahuan yang kritis mengenai kebenaran. Dengan demikian, tidak ada lagi pernyataan bahwa beberapa sains bersifat aqli (rasional) dan beberapa sains lainnya bersifat naqli (supra-rasional); bahwa beberapa disiplin ilmu bersifat mutlak, sedang disiplin-disiplin lainnya bersifat dogmatis dan relatif. Sumbu kedua adalah kesatuan hidup (the unity of life) .Berdasarkan kesatuan ini segala disiplin harus menyadari dan mengabdi kepada tujuan penciptaan. Dengan demikian, tidak ada lagi pernyataan bahwa beberapa disiplin sarat nilai sedangkan disiplin yang lain bebas nilai atau netral. Ketiga, kesatuan sejarah (the unity of history). Berdasarkan kesatuan sejarah ini segala disiplin akan menerima sifat kemasyarakatan dari seluruh aktifitas manusia, dan mengabdi kepada tujuan-tujuan umat di dalam sejarah. Dengan demikian tiada lagi pembagian pengetahuan ke dalam sains yang bersifat individual dan sains yang bersifat sosial, sehingga disiplin tersebut bersifat humanistis dan kemasyarakatan. Adapun sasaran atau target yang dikehendaki dari islamisasi sains ini adalah: (1) menguasai disiplindisiplin ilmu modern. (2) menguasai khazanah Islam. (3) menentukan relevansi Islam yang spesifik pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. (4) mencari cara-cara untuk melakukan perpaduan kreatif antara khazanah Islam dengan khazanah ilmu pengetahuan modern. (5) mengarahkan pemikiran Islam ke lintasan-lintasan yang mengarah pada pemenuhan pola rancangan Allah. Senada dengan al-Faruqi, Naguib al-Attas yang melebarkan sayap The International Institute of Islamic Thought di Kuala Lumpur sejak tahun 1991, juga berpandangan perlunya membersihkan unsurunsur yang menyimpang sehingga ilmu pengetahuan yang ada bisa benar-benar bernilai Islami. Namun perbedaannya adalah, jika al-Faruqi lebih menekankan pada islamisasi ilmu-ilmu sosial, maka al-Attas lebih memfokuskan pada islamisasi ilmuilmu humaniora.30 Demikian pula dengan Ziauddin Sardar, yang berpendapat perlunya menciptakan sistem Islam yang berbeda dengan sistem Barat yang dominan saat ini. Ia sependapat dengan gagasan al-Faruqi tentang perlunya islamisasi sains, hanya saja tahapan islamisasi yang ditawarkan al-Faruqi menurut Sardar mengandung cacat fundamental (Marazi, 2010).

Sardar sebagaimana dikutip Ancok & Habib mengisyaratkan bahwa langkah islamisasi sains al-Faruqi yang menekankan adanya relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu pengetahuan modern justru menjadikan kita terjebak dalam westernisasi Islam, yang mengantarkan pada pengakuan ilmu Barat sebagai standar, atau dalam istilah Sardar putting the card before the horse. Dengan demikian, upaya islamisasi ini akan sia-sia mengingat seluruh standarnya pada akhirnya dikembalikan kepada ilmu pengetahuan Barat. Bukan Islam yang perlu dibuat relevan dengan sains modern, melainkan sains modern yang harus dibuat relevan dengan Islam. Untuk menghindari ini, Sardar menawarkan upaya islamisasi Al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang Tauhid, Sains, dan Seni Fikrah, Desember yang diawali dengan membangun gambaran dunia Islam dengan titik pijak utama membangun epistemologi Islam. Pembangunan epistemologi Islam harus didasarkan pada al-Qur’an dan hadis serta dengan memahami perkembangan kontemporer umat manusia. Ini artinya, pembangunan epistemologi Islam tidak dapat dimulai dengan menitikberatkan pada disiplin-disiplin ilmu yang sudah ada, tetapi dengan mengembangkan paradigma-paradigma di mana ekspresi-ekspresi eksternal peadaban Islam—sains dan teknologi, politik dan hubungan-hubungan internasional, struktur sosial dan kegiatan ekonomi, pembangunan desa dan kota dapat dipelajari dan dikembangkan dalam kaitannya dengan kebutuhankebutuhan dan realitas kontemporer. Melalui langkah ini, Sardar yakin umat Islam akan bisa benar-benar menghasilkan sistem ilmu pengetahuan yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya mengeksplorasi bahwa dua langkah upaya islamisasi antara al-Faruqi dan Sardar masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Cara Sardar jika benarbenar diwujudkan maka akan mampu menghasilkan peradaban yang lebih mampu memandang, memperlakukan, dan mengembangkan manusia dan alam semesta ini dengan lebih tepat. Namun cara ini juga mengandung kelemahan bahwa kita seakanakan harus mampu membangun peradaban modern mulai dari nol dan ilmu pengetahuan modern yang telah dihasilkan pemikir selama ini menjadi terabaikan. Sedangkan langkah yang ditawarkan al-Faruqi memiliki keunggulan secara praktis agar umat Islam tidak terus-menerus ketinggalan dan semakin jauh ketinggalan, maka ilmu pengetahuan modern juga harus dipelajari dan setelah itu disintesakan dengan Islam, sehingga umat Islam tidak akan kalah dengan bangsa Barat dalam hal penguasaan sains, hanya saja secara esensial umat Islam tetap akan sulit melepaskan diri dari ilmu pengetahuan modern yang notabene sekular.

Gagasan al-Faruqi ini tidak selalu mendapatkan reaksi positif dari sesama cendekiawan muslim. Fazlur Rahman misalnya, ia tidak setuju dengan gagasan islamisasi sains karena menurutnya yang lebih penting untuk dilakukan umat Islam adalah mencetak para pemikir yang memiliki ide-ide brillian, positif, dan konstruktif.